दो सगे भाइयों से एक युवती ने किया विवाह,पूरे देश चर्चा का विषय बनी यह शादी

दो भाइयों की एक लड़की से शादी ने हाटी समुदाय की बहुपति प्रथा को चर्चा में लाया है। यह परंपरा कानूनी रूप से मान्य है, क्योंकि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। हालांकि, इसे लेकर सामाजिक और कानूनी बहस जारी है।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में हाल ही में हुई एक शादी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुन्हट गांव की सुनीता चौहान ने दो सगे भाइयों, प्रदीप नेगी और कपिल नेगी, से 12 से 14 जुलाई 2025 तक चले तीन दिवसीय विवाह समारोह में शादी रचाई। यह शादी हाटी समुदाय की सदियों पुरानी बहुपति प्रथा, जिसे 'जोड़ीदार' या 'उजला पक्ष' के नाम से जाना जाता है, के तहत हुई। इस समारोह में पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और रीति-रिवाजों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदीप जल शक्ति विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि कपिल विदेश में होटल शेफ के रूप में कार्यरत हैं। सुनीता, जो स्वयं एक शिक्षित आईटीआई टेक्नीशियन हैं, ने कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी और परिवार की सहमति से लिया। इस शादी ने जहां हाटी समुदाय की परंपराओं को जीवंत किया, वहीं सामाजिक और कानूनी बहस को भी जन्म दिया है।

हाटी समुदाय और जोड़ीदार प्रथा का इतिहास

हाटी समुदाय, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे ट्रांस-गिरी क्षेत्र में निवास करता है, 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इस समुदाय में बहुपति प्रथा, जिसे जोड़ीदार या जाजड़ा के नाम से जाना जाता है, सदियों से प्रचलित है। इस प्रथा के तहत एक महिला दो या अधिक भाइयों से विवाह करती है, जिसका उद्देश्य संयुक्त परिवार की एकता बनाए रखना और पैतृक संपत्ति का बंटवारा रोकना है। स्थानीय लोग इसे महाभारत की द्रौपदी और पांडवों की कहानी से भी जोड़ते हैं। केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष रमेश सिंगटा का कहना है कि यह परंपरा उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, और उन्हें इस पर गर्व है। हालांकि, बढ़ती शिक्षा और आर्थिक प्रगति के कारण ऐसी शादियां अब कम हो रही हैं, और कई बार इन्हें गुप्त रूप से संपन्न किया जाता है।

बहुपति प्रथा: सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

बहुपति प्रथा एक ऐसी वैवाहिक व्यवस्था है, जिसमें एक महिला के एक ही समय में एक से अधिक पति होते हैं। यह प्रथा बहुविवाह (एक पुरुष की कई पत्नियां) के विपरीत है और दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। भारत में यह प्रथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के साथ-साथ उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र में देखी जाती है। यह परंपरा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है, जहां द्रौपदी ने पांच पांडवों से विवाह किया था। हाटी समुदाय में यह प्रथा न केवल परिवार और संपत्ति की एकता को बनाए रखती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह व्यवस्था पलायन को रोकने और संयुक्त परिवार की भावना को मजबूत करने में मददगार है।

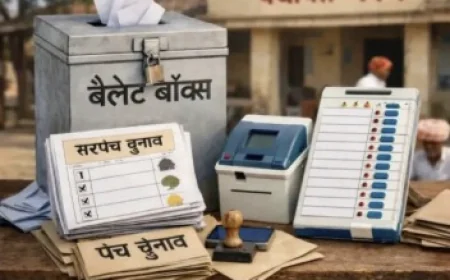

कानूनी स्थिति: हिंदू मैरिज एक्ट और अनुसूचित जनजातियों का अपवाद

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 5 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पहले से शादीशुदा होने पर दूसरी शादी नहीं कर सकता, जब तक कि पहली शादी से कानूनी तलाक न लिया जाए। यह कानून हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को संविधान की धारा 342 के तहत अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के आधार पर छूट प्राप्त है। शिमला हाईकोर्ट के वकील प्रशांत शर्मा बताते हैं कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के कारण उनकी जोड़ीदार प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, और इसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस प्रथा को 'जोड़ीदार कानून' के तहत मान्यता दी है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत बहुविवाह दंडनीय है, लेकिन चूंकि यह शादी एक साथ संपन्न हुई और सभी पक्षों की सहमति से हुई, इसलिए यह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 और 11 या BNS की धारा 82 के दायरे में नहीं आती। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सकल भूषण का कहना है कि जब सभी पक्ष स्वेच्छा से इस रिश्ते में शामिल हैं, और कोई पीड़ित पक्ष शिकायत करने वाला नहीं है, तो कानून की सीमाएं सामने आती हैं।

समर्थन और निंदा का मिश्रण

इस शादी ने जहां हाटी समुदाय के बीच उत्साह पैदा किया है, वहीं सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक परंपरा के पुनर्जनन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन मानकर इसकी निंदा कर रहे हैं। सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र में यह प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, और स्थानीय पत्रकार जयप्रकाश तोमर के अनुसार, ऐसी शादियों में केवल एक भाई के नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है, और बच्चों को भी उसी पिता का नाम दिया जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह प्रथा संयुक्त परिवार और संपत्ति की एकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार ने भी इस प्रथा पर शोध किया था, और उनकी पीएचडी थीसिस में इसका उल्लेख है।

परंपरा का पुनर्जनन या विलुप्ति?

हाटी समुदाय की इस प्रथा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती शिक्षा, आधुनिकता और शहरीकरण के कारण बहुपति प्रथा धीरे-धीरे कम हो रही है। केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री का कहना है कि यह परंपरा संपत्ति के बंटवारे को रोकने और संयुक्त परिवार की देखभाल के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब नई पीढ़ी इसे भूल रही है। इस शादी ने न केवल पुरानी परंपराओं को फिर से जीवंत किया है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या भविष्य में ऐसी प्रथाएं बनी रहेंगी या धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएंगी। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद यह सवाल और गहरा गया है कि क्या हिमाचल में भी ऐसी व्यवस्था लागू होने पर जोड़ीदार प्रथा प्रभावित होगी?